土曜日の夕方に、こんにちは。

プロ野球もメジャーリーグも完全にシーズンオフとなり、明るい話題がなくなりましたね。流れてくるニュースはクマ被害と始動した高市政権のことくらいです。局長です。

─── さて、2018年から再開した「第二次・家づくり計画」新シリーズの続編を。

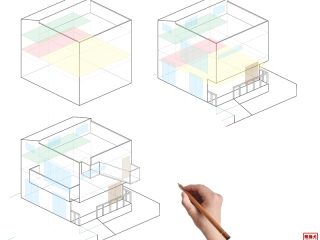

憧れのRC造(鉄筋コンクリート造)を断腸の思いで諦め、工法を「重量鉄骨造」に方向転換し、静岡県が本社ながら横浜支店がある某住宅メーカーとのプランニングも順調に走り出していた2021年11月、間取りや外観が固まってきたところで、実は裏側に潜んでいた大きな問題・課題にも改めて向き合うことに。

【前話のおさらい】

それは「寒さ対策」、つまり“気密性”と“断熱性”である。

2008~2009年の第一次・家づくり計画から、新居の条件として「絶対に地震で倒壊しない家」という“耐震性能”にこだわっていたが、それ以外にも挙げていたのが「高気密高断熱」という点。

「暑い・寒いがない家」を作りたいのだ。

いかんせん旧宅は、40年以上前の建物だけあって断熱性も気密性もゼロに近いスッカスカな状態で、とくに冬の寒い時期は石油ファンヒーターをフル稼働状態だった。

ガス代、電気代の他に、冬は灯油代という高額なエネルギーコストにも苦しんでいた。

それでもリビングを一歩出るたびに極寒の廊下やトイレに苦しむ始末。

嫁女房が旧宅で一緒に暮らし始めたとき、お風呂に入って最初に言った言葉が ───

い~や、露天風呂の体感温度!

という「東京ホテイソン」の“たける”ばりのツッコミだったほど。

リビングの窓には全面にエアキャップ(プチプチ)を貼って対策をしたり。

そんな不自由な生活から脱却するために重視したいのが高気密高断熱性。

しかし、数ある工法の中でも、この気密性や断熱性との相性があまり良くないのが鉄骨造。

とくに重量鉄骨造の場合は、その弱点が顕著に出てしまう。

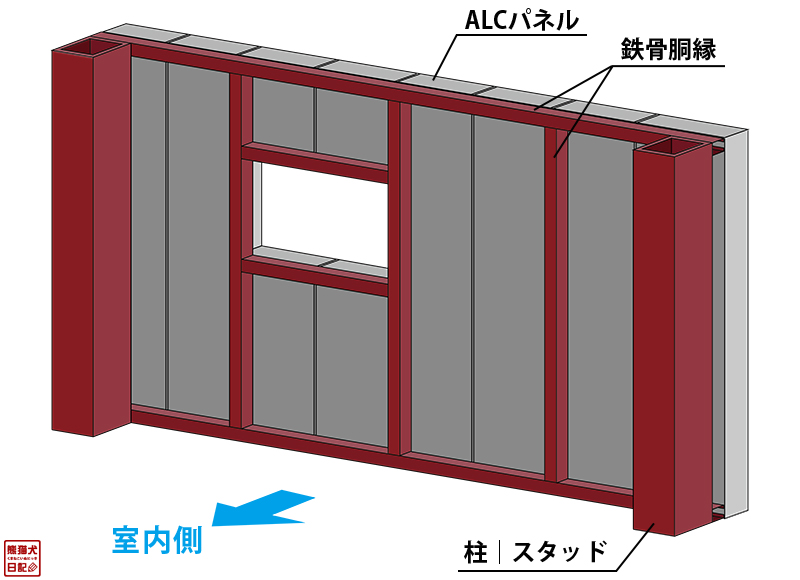

構造的には、柱や梁に太いH鋼やスタッドを使い、外壁にはALC(軽量気泡コンクリート)パネルを用いて、断熱は内側からの吹き付け断熱(内断熱)という仕様が一般的。

ALCパネルはヘーベルハウスでも使用している耐火性に優れた外壁材。

だが、この構造はRC造や木造の高気密高断熱仕様(例えばLIXIL社の「スーパーウォール」など)と比べると、断熱性能に不安が残るのだ。

理由は主に2つ。

- 断熱材の厚みが限られる

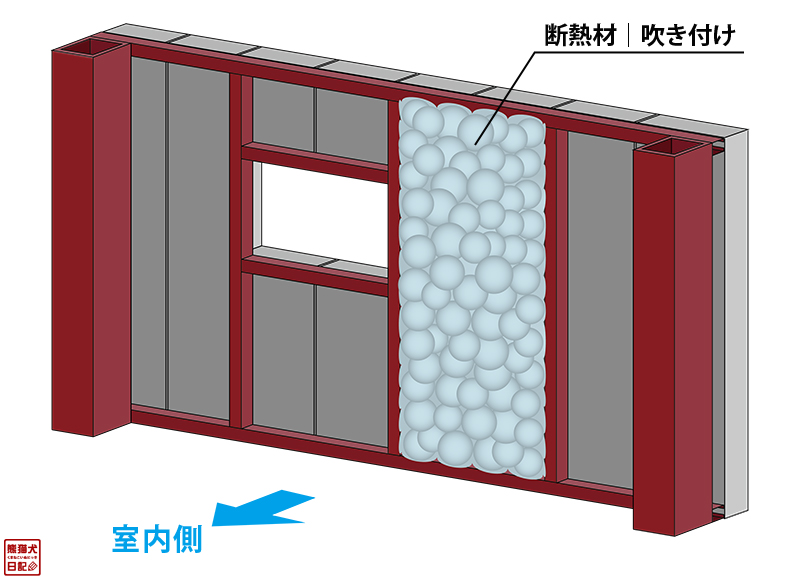

内断熱の場合、断熱材は鉄骨胴縁の厚さに依存する。

多くの場合、5cm程度の厚みしか確保できず、十分な断熱層を形成しにくい。 - 熱橋(ヒートブリッジ)の存在

太いスタッドやH鋼が構造体としてむき出しになるため、そこから熱が逃げやすくなる。

これが冬場の冷え込みや結露の原因になりやすい。

それぞれを詳しく説明すると ───

断熱材の厚みが限られる

重量鉄骨造は、スタッドやH鋼で柱と梁という骨組みを形成し、その外側に鉄骨胴縁という外壁材を固定するための支持部材を軽量鉄骨やCチャンと呼ばれる鋼材で組む。

この胴縁と胴縁の間のスペースに断熱材を入れるのだが、胴縁の厚み分しか入れられない。

鉄骨胴縁に使用する軽量鉄骨やCチャンの厚みは5cmほどなので、すなわち5cm厚の断熱処理ということになる。

上述のLIXIL社のスーパーウォール工法の場合、倍の10cmの硬質ウレタンフォームという断熱材を使うので、重量鉄骨造の断熱性能に不安があることはお分かりいただけるだろう。

熱橋(ヒートブリッジ)の存在

鉄という材質は、コンクリートや木材と比べて熱伝導率が非常に高い。

そのため、断熱処理をせず“むき出し”にすると外気の影響を受けやすくなる。

冬場は冷気が柱を伝って室内に入り込むので、結露の原因にもなりやすいし、夏場は同様に屋外の熱気が柱を経由してモワ~っと浸透してくる。

とはいえ重量鉄骨造の場合、鉄という素材感をインテリアに落とし込むことこそがカッコいいし、できるころなら俺もそうしたいほど。

デザイン性を取るか、断熱・気密性を取るか、むき出しの鉄骨と断熱のトレードオフとなるので、設計段階での重要な判断ポイントになる。

─── と、重量鉄骨造の場合は暑さ・寒さについて、ざっと挙げただけでもここまでの懸念点が生じてしまう。

大地震に耐えられる堅牢性を維持しながら、夏も冬も快適に暮らすことの両立は可能なのか。

外観の意匠の次は、この「構造」について詰めていくことになった。

最近ほとんど押してもらえなくなっちゃいましたが、クリックされるとやる気がアップします。

住み心地と堅牢性は必ずしも比例しないのが難しいところ。この課題にはほとほと苦労した…

コメント

重量鉄骨にそんな落とし穴があったとは。

デザインより機密性が大事だとはおもいますが、妥協はしたくないです。

だって嫁女房さんが言った

「い~や、露天風呂の体感温度!」

これは笑えました。

とにかくスッカスカっていつも言ってましたもんね。

全館空調にしても断熱材が薄いと効果も悪いのかな。

苦労したと書いてあるので単純に解決出来ない問題点なのですね💦

頑丈な家を建てたいけれど高気密高断熱も妥協したくないのは当然ですが

両立が難しいことなんですね。

でも、これだけの知識を持ってるんですから使わなきゃもったいない。

フル活用して理想に近づけたいですものね。

ハウスメーカーも、手強いお客さんだって思って他の人以上に

気を引き締めて応対していたことでしょう。

嫁女房さんがうちのお風呂を使っても、同じ感想だったと思います(笑)