日曜日の昼下がりに、こんにちは。

終末説に揺れた週末も終わり、今日からまた世の中は平常運転となるわけですが、『超クウガ展』の東京開催は今日が最終日。感慨深いですね。局長です。

─── さて、1年半にわたる長い産休・育休期間を経て社会復帰(仕事復帰)した嫁女房。

5月から復帰したので、2ヶ月が経ったわけだが、先日の小童の発熱アクシデントなどもあり、休み前のような安定した勤務状態には未だ戻れていないのが実情。

- Vol.1

- Vol.2

嫁女房(よめにょうぼう)

局長の女房。

喜怒哀楽の“怒”が抜け落ちている女。

「スタバ」が大好きな30代OLでこのたび二児の母に。

☞ 詳しいプロフィール

- Vol.1

- Vol.2

- Vol.3

- Vol.4

小童(こわっぱ)

局長の息子で、“人間”では次男。

2023年12月 6日生まれの1歳。乳児。

予定日より1ヶ月も早産で出されたため、NICUに3週間も入院。

現時点でのポテンシャルは未知数。

それ以外にも、嫁女房にとっては感じること、思うことが多々あるようなので、今回改めて「夫婦間ヒアリング」を実施し、ワーキングママ(ワーママ・働くママ)の実態のほんの一辺かもしれないが、問題提起をして社会的課題に切り込んでみようと思う。

1. 時短勤務の現実と仕事の質

- 同じ仕事量を短い時間でこなすプレッシャー。

- 質の向上に対して不公平に感じる給料面。

- 新しい担当先での諸々の学び直し。

嫁女房は語る ──

時短勤務って、仕事の量が減るんじゃなくて、8時間でやってたことを6時間でやる濃縮作業。時間が減った分、給料が下がるっていうのも腑に落ちない。同じ仕事をより効率的にこなしているのに、なぜ質の向上が評価されないのかって悩むよね。

8時間でやっていた仕事を6時間分に減らしてくれているわけではないという現実に、さらには、仕事の種類は育休前と同じものの、担当先が変わったために覚えることが多く、大変さが倍増しているそうな。

2. 急なアクシデントへの対応

- 在宅勤務のありがたさと、長年のキャリアの助け。

- 若手時代とは異なる捌き方の違い。

「地獄以外に例えようがなかった」─── 嫁女房は、先日のアクシデントをそう振り返る。

勤怠上は「就業」になっていたけど、実働は10%程度。でも、在宅勤務制度があったからどうにか切り抜けられた。在宅勤務制度がなかったら、欠勤して仕事に穴を開けることになっていたし、他の同僚に押し付けることにもなって完全にアウトだった。20年近いキャリアがあり、会社側との信頼関係があったから緊急対応してくれたのでは。

また、10%ほどの実働の中でも経験値から、タスクの優先順位付けや仕事の緩急のつけどころ、誰に頼めばいいか ── などの押さえどころや人間関係が分かるから、どうにかなっただけ。

もし若手時代だったら、「目の前の仕事をただやっつけるしかなくて、最低限の対処もできなかった。他の人に仕事を押し付けてしまう申し訳なさにも耐えられなかっただろう」とも述べる。

3. ワーママのキャリア育成の現実

- キャリアアップが難しい現状。

- 子どもの人数が増えることによる負担の増加。

- 若さとキャリア経験のバランスを考える。

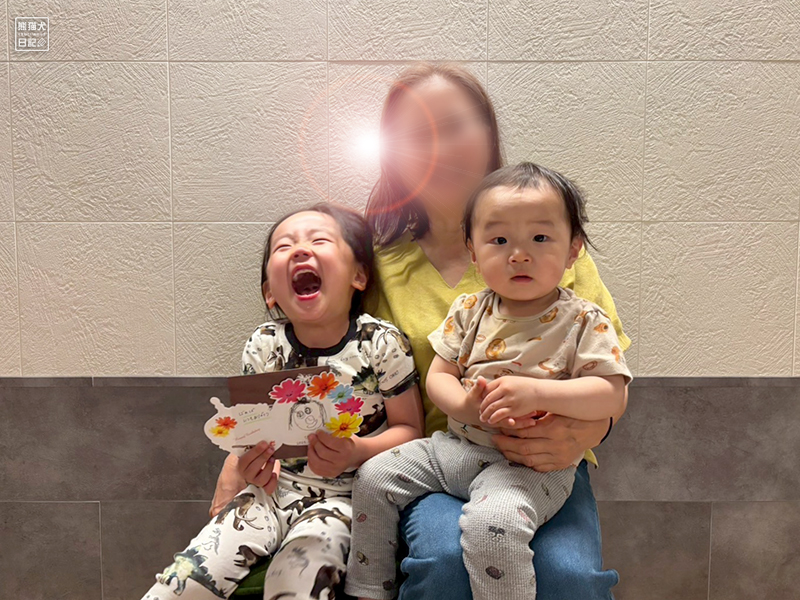

嫁女房は、同じ「ワーママ」という立場でも、子どもが1人なのと2人なのでは違うと言う。別世界だとも。今回は2人目の子どもで2回目の仕事復帰だったが、1回目とは違い過ぎたらしく、今後の自分のキャリアについても思い知らされることがあったようだ。

キャリアアップなんて夢のまた夢。子どもが2人になると「こっちの世話を終わらせてもあっちが残ってる」と、それこそ終わりが見えない。育児と両立しながらの仕事自体が大変で、キャリア試験に向けてSPIや論文、面接の対策や準備をする時間なんてまず取れない。

嫁女房は、「若くて体力があれば多少の希望も見えたかもしれない」と言うが、一方では「逆にこのキャリアだからこと、上述の“仕事の緩急のつけどころ”や“会社との信頼関係”も手伝って2回目の仕事復帰に対処できた」とも言う。

仮に入社5年目あたりで産んでいたらどうなっていたか。その程度のキャリアや経験値での仕事復帰だったら、体力的には大丈夫でもメンタル的にやられていたかもしれない ── と。

結局は、どちらが正解かは分からいづらいそうだ。

4. ワーママの日常の苦労

- 時短勤務でも休めない忙しさ。

- 子どもの体調不良が計画を崩壊させるリスク。

- 家庭と社会の「役割期待」の間で感じる葛藤。

時短勤務が「仕事を早く終えて楽をしている」ように思われていることが心外だと言う。

時短勤務でも休んでるわけじゃない。むしろ家庭のタスクが山盛りで会社にいるよりも忙しいくらい。子どもが少しでも体調を崩すと、全部の計画が崩れちゃうんだよね。

体が休んでいるときでも、頭の中では仕事のことや、子どもたちが保育園から帰ってきたらどういった時間配分でタスクをこなしていくか ── と、動線のシミュレーションなどが巡っているので、精神的にはまったく休めていないし。

こうした、精神的な休息なんてとても無理だという現実の他に、さらに夫婦間や社会における暗黙のルールもプレッシャーになっている。

子どもの発熱時などのシーンでは、「時短勤務の妻がいるから夫は休むべきではない」みたいな雰囲気が、家庭的にも社会的にも存在している ── と言う。

5. 環境の支え ── 母の存在

- 義母(嫁女房の実母)の近さがもたらす安心感。

- 地方から上京していた場合の生活との比較。

母がそれなりに近くに住んでいるおかげで精神的な支えがある。自分が地方出身で、親が遠方に住んでたら、今の生活は成り立たなかったと思う。

先日のアクシデント時のように都合が合わない場面もあるものの、その存在そのものが嫁女房にとって大きな助けになっているとのこと。

とはいえ、こればかりは家庭の事情に左右されるので、自分はラッキーだったとしか言いようがないと考えているそうだ。

まとめ

嫁女房が感じた「ワーママの時間のなさ」や社会的な立場の苦しさ。

当然、収入面や子どもが保育園に通えることなど、明確なプラスがあることは分かっているが、上述のような苦悩やストレスに直面してしまうシーンが多いこともまぎれもない事実。

彼女と同じような立場にある方、あるいは同じ立場を経験してきた方にはよく分かる話かもしれないが、もっとも近くにいるはずの夫(つまり俺)であったり、職場の同僚にとってはなかなか気付けていないことも多いのだと、改めて認識した。

我が家の一例かもしれないがワーママの生の声の一つとして受け取っていただければ幸いです

コメント

私は上の子が8月で30歳になりますが、育児休職からの育児時間を取得して働きました。

当時は結婚したら退職する人や子供が出来たら退職する人も多かったです。

夫の両親と同居しているので成り立ちました。

子どもが多少の熱なら任せられたし、何かと手伝ってもらえたので。

30年経っても世の中が変わって無いのが現実なんですね。

在宅勤務が出来る所が唯一変わったところって…

今後も変わらないって事なのかな😅

嫁女房さんの気持ち凄く分かります。

私がいた職場は、時短勤務になったらその時間に見合い仕事量でしたよ。

6時間で8時間分の仕事を担当させるって無理がありますよね。

何とかならないんですかね。

私には嫁女房さんが体験している大変さはわからないけれど、

毎年入る社員が数年で代わる代わる産休に入り復職してきたので

本当に何人ものワーママと仕事をしてきました。

復職した人はほぼみんな時短勤務でしたが、忙しい時に早く帰るのを見ても、

うらやましいとはまったく思わなかったです。

時短勤務ってそういうものだって思っていたので。

ただ、子供の体調不良で休むとか帰るとかって時に、旦那が休めばいいのに

ということを思ったことはあります。なんで奥さんだけに負担が来るんだろうって。

嫁女房さんの今の立場は本当に大変ですよね。

でも、局長さんが嫁女房さんに向き合ってくれることは、嫁女房さんにとって大きな支えになっているんじゃないかなと思いました。

同僚が、子育てをしている最中はこの大変さが永遠のように感じたけれど

振り返ったらあっという間だったと言っていました。

嫁女房さんの大変さも、数年後には少し楽になっているんじゃないかなと思います。

その時だってまだ若いです。

キャリアアップを考える余裕が生まれるかもしれませんよ。

嫁女房さんと同じ5月に社会復帰した1歳児の母です。3時間の時短と30分の時差出勤で働いています。

子ども1人ですが、今日の内容にすごく共感しました。ずっと気が休まる時間ないですよね。子どもが2人以上いるお母さんはほんとにすごいと思います!尊敬しかないです🫡

私は育休中孤立しがち&産後メンタルがガタガタだったので、仕事復帰してからの方が元気だと周りに言われます😂

ただ単にタスクが増えて余計なことを考えて落ち込む時間がないだけな気もしますが、子どもと離れて自分の時間ができるのはいい面もあるのかな?とも。

とはいえ夫婦どちらの実家も遠方で普段の生活で頼る人がいないので、子どもの体調不良は完全に詰みます。(在宅勤務NG)

自分で選んだ環境とはいえ、育児と仕事の両立は想像以上にハードルが高いですね。

娘が母になる頃にはもっと育児と仕事の両立がしやすい社会になっていればいいなと願っています。